Адмиралтейский район. домовая церковь андрея критского при бумажной фабрике гознака

Содержание:

МОЛИТВА

В богадельне ежедневно читается молитвенное правило сестрами для проживающих насельниц. Ежедневно на молитвенном правиле прочитывается синодик богадельни. Мы молимся о здравии наших подопечных, а так же и о упокоении тех, которые жили у нас и стали нам близкими и родными. Молимся мы и о тех кто нам помогает, благотворит и жертвует на богадельню. Слава Богу!

Контактная информация: Телефон: 8-921-901-90-95 Электронная почта: Написать в Покровскую богадельню В интернете: Сайт Покровской богадельни

Храмы, осуществляющие данную деятельность:Храм преподобномученика Андрея Критского в пос.Володарский (Сергиево)

Церковь до 1923 года

В 1891 году в день Успения Божией Матери, приходящийся на 15 августа, строительные работы начались на третьем этаже складского особняка Экспедиции, выходившего фасадной частью на проспект. Вытянутое вверх сооружение, внешне органично вписавшееся в русскую стилистику здания, включало позолоченную луковичную главку и разместившуюся над входом звонницу.

Освящение новой домовой церкви проводилось епископом Антонием Выборгским года. Ее первым настоятелем вплоть до 1913 года стал один из членов комиссии по постройке культового сооружения отец Философ Николаевич Орнатский.

Внутри монументальные колонны, сверкавшие блеском полированного гранита, делили помещение на три нефа. Арочные проемы были выполнены в характерной технике энкаустики. Роспись восковыми красками как нельзя более подчеркивала остальной декор. Над святыми элементами интерьера работали видные мастера своего времени. Для резного иконостаса из дуба образА создавались Дмитрием Труновым, а иконы в Царских вратах – Адольфом Шарлеманем. Большинство других икон, в том числе «Нерукотворный Спас», принадлежат кисти Виктора Боброва.

Снаружи во входной арке установили авторскую копию картины Ивана Макарова, посвященную крушению императорского поезда. По информации экспертов Третьяковской галереи, сегодня местонахождение самого эскиза неизвестно.

В 1923 году православный храм был закрыт и стал использоваться как общежитие для престарелых сотрудников фабрики Госзнака, а потом как клуб. В часовне расположился медпункт. Внешне храм также претерпел изменения: были сняты главка и крест.

Описание

Храм был построен в период с 1891 по 1892 гг. в честь чудесного спасения императора Александра III и его семьи при крушении поезда в 1888 г. Автор проекта: архитектор К. Я. Маевский. Освятили храм епископ Выборгский Антоний и отец Иоанн Кронштадтский.

Это был домовой храм при фабрике государственных бумаг.

В 1923 г. храм был закрыт советской властью, здание было отдано под организацию клуба фабрики.

Возвращен верующим в 1998 г. Вновь освящен в 2007 г. после ремонта.

С 2006 г. является подворьем Константино-Еленинского женского монастыря в поселке Ленинское Ленинградской области.

Молитвословия

Тропарь, глас 1

Христо́ву Це́рковь цевни́цею язы́ка твоего́,/ песносло́вя уми́льно, возвесели́л еси́,/ богосло́вием же Препе́тыя Тро́ицы/ сла́ву всем сказа́л еси́ я́сно,/ тем тя, я́ко тайноглаго́льника, пое́м,/ Андре́е, па́стырю Кри́тский,/ и велича́ем па́мять твою́,// Христа́ сла́вяще ди́внаго во святы́х Свои́х.

Кондак, глас 2

Воструби́в я́сно Боже́ственная сладкопе́ния,/ яви́лся еси́ свети́льник ми́ра светле́йший,/ све́том сия́я Тро́ицы, Андре́е преподо́бне./ Те́мже вси вопие́м ти:// не преста́й моля́ся о всех нас.

Молитвословия из греческой Минеи в переводе Наталии Бахаревой

Тропарь, глас 5

Дави́довы гу́сли, о́тче, подража́я,/ в Це́ркви преподо́бных песнь но́ву воспева́еши,/ я́ко му́дрый наста́вник Ду́ха Бо́жия./ Ты бо возгреме́л еси́ нам пе́сни благода́ти/ и сло́во пра́вды,/ Андре́е, отце́в сла́во,// во спасе́ние душ на́ших.

Кондак, глас 2

Протруби́в я́сно боже́ственная сладкопе́ния,/ показа́ся еси́ свети́льник ми́ру светоза́рнейший,/ све́том сия́я Тро́ицы, Андре́е преподо́бне./ Те́мже вси вопие́м ти:// не преста́й моля́ся о всех нас.

Почитание Андрея Критского на Руси

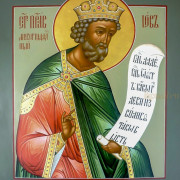

| Святитель Андрей Критский |

XIXII

В конце XVI в. на Руси, по-видимому в юго-западнорусских землях, под влиянием западноевропейских сочинений-апокрифов «Повести о папе Григории», «Сказания Иеронима о Иуде-предателе» возникло новое литературное произведение, связанное с именем Андрея Критского, но не имеющее ничего общего с его житием, – Повесть об Андрее Критском . В основу повести положен Эдипов сюжет, известный в фольклоре и литературе всех европейских народов. По мнению М. Н. Климовой, исследовавшей историю возникновения повести (вслед за А. Н. Веселовским, М. П. Драгомановым, Н. К. Гудзием), единственным связующим звеном между Повестью об Андрее Критском и житием Андрея Критского является покаянный Великий канон. Составители повести буквально поняли некоторые признания героя Великого канона и отождествили его с создателем канона. На протяжении веков сюжет повести претерпел разнообразные изменения (М. Н. Климова выделяет 6 редакций), популярность повести подтверждается многочисленностью ее списков (около 50, в основном украинского и белорусского происхождения).

БЫТ

Усилиями прихода, а также помощью жертвователей и благотворителей в нашем доме престарелых – богадельне обустроен быт и налажен профессиональный сестринский уход. У нас установлена новая вентиляционная система, через которую поступает свежий, подогретый до нужной температуры воздух. В каждой спальне и трапезной висят кварцевые лампы с экранами защищающими людей, очищающие воздух от вирусов и бактерий. Включаются увлажнители воздуха и вентиляторы во время жары летом.

Куплена новая мебель, две стиральные и посудомоечная машины, противопролежневые матрацы, кислородный аппарат для облегчения затрудненного дыхания, специальные подъемники для лежачих и сидячих насельниц, инвалидные коляски, ходунки и пр. необходимые вещи. По мере необходимости постоянно приобретаются памперсы, одноразовые пеленки, медикаменты, хозяйственные товары. Мы стараемся сделать все, чтобы нашим насельницам жилось удобно, уютно и комфортно, насколько это возможно.

После реконструкции помещений первого этажа, в нашем церковном доме престрелых открылось новое отделение, в котором разместилось 17 кроватей в пяти спальнях. теперь в Покровской богадельне целых 3 отделения на 45 человек. Насельницы богадельни размещены по три – четыре человека в комнатах. Их обслуживают три сестры. Кроме спальных комнат имеются большая трапезная, медицинская комната, комната отдыха. Комната отдыха у нас многофункциональная. В этой комнате можно уединиться, помолиться, можно встретиться с родственниками и гостями, а можно и просто поговорить и отдохнуть с другой насельницей. Здесь могут отдохнуть и сестры, и здесь же проводятся сестринские Евангельские чтения и различные совещания. В трапезной комнате имеется электронное пианино, под звуки, которого наши бабушки поют вечерами любимые песни.

Расписание богослужений

На официальном сайте собора публикуются расписания богослужений на предстоящую неделю, с учетом праздников, постов и других событий церковного календаря. Богослужения в Князь-Владимирском соборе проводятся ежедневно.

По будням: с утра — в 9:45 часов — Исповедь; в 10:00 часов — Божественная литургия; в 18:00 — Вечернее богослужение.

По воскресеньям и праздничным дням:

В канун праздника — Всенощная в 18:00 часов, исповедь — 17:30 часов. Ранняя Божественная Литургия — в 7:00 часов, поздняя — в 10:00 часов. Вечерняя служба — в 18:00 часов.

Расписание богослужений в Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга

Saint-Petersburg Theological Academy

ДОСУГ

Свободного времени у насельниц не так много и каждая использует его по своему, кто-то идет прогуляться, кто-то занимается рукоделием, кто-то отдыхает, а кто-то читает любимые книги. Частенько, особенно по праздникам, приезжают выступить с концертом дети или врослые, часто поют дети Влодарского Дома культуры, хор “Белозерье” , дети нашего “Юношеского центра” при приходе, а так же самодеятельные хоры, такие как хор ветеранов “Вдохновение”, Народный хор при храме в честь иконы Божией Матери “Неупиваемая Чаша”.

Наши насельницы тоже любят петь и сестры милосердия часто поют вместе с ними и разучивают новые песни. Поют они песни православные, посвященные Господу Богу, Царице Небесной Матери Божией и святым, песни прошлого века и новые песни, написанные в нашей богадельне. Устраиваются просмотры православных видео фильмов. В богадельне большая фильмотека о святых подвижниках, о храмах, монастырях, святых источниках и т.д. Уже стало традицией просматривать фильмы всем вместе, сестрам и насельницам, и после обсуждать, просмотренное, под руководством сестры милосердия медицинского психолога.

Есть у нас зимний сад, созданный специально для насельниц, которые не могут спускаться со второго этажа для прогулки. Здесь они могут полюбоваться зеленью, цветами и просто посидеть послушать журчание воды в фонтанчике, уединившись помолиться или поговорить друг с другом, принять родственников. Можно здесь и поработать, помочь садовнице, полить цветы или покормить птиц или рыбок. А кто не может уже ходить можно въехать на коляске. Одна из насельниц богадельни помогала ухаживать за садом будучи в инвалидной коляске, так как она любила это делать еще тогда, когда могла ходить.

Описание

Стоит сказать, что и внешние, и внутренние убранства храма отличаются особым богатством и уникальностью. Если рассматривать церковь снаружи, то в глаза бросится сама ее архитектура. Она не характерна для православного храма, в нашем понимании. Храм вписывается в саму стилистику здания, хотя и имеет позолоченную главку в виде луковицы над входом в звонницу.

Интерьер церкви Андрея Критского

Красота внутреннего убранства всегда поражала и прихожан, и туристов. Так можно легко заметить монументальные колонны, созданные из гранита. Стены расписаны восковыми красками. Иконостас вырезан из дуба Дмитрием Труновым.

Использованные материалы

-

Прот. Сергий Правдолюбов, А. Ю. Никифорова, О. В. Лосева, Е. В. Романенко, Е. А. Луковникова. «Андрей» // Православная энциклопедия, т. 2, с. 352-355

BHG, N 113

BHG, N 114; издано В. Лаурдасом

BHG, N 114a

BHG, N 114c

ГИМ. Хлуд. № 156, кон. XIII – нач. XIV в., Хлуд. № 160, нач. XIV в.

Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 126

Mateos. Typicon. P. 281

SynCP. Col. 730

Mateos. Typicon. P. 304–305

Mateos. Typicon. P. 330–331

PG. 117. Col. 524

Cristoforo Mitileneo. Calendari. P. 453, 457

Teodoro Prodromo. Calendario. P. 130

Апракос Мстислава Великого. С. 273

РГАДА. Син. тип. 122. Л. 15 об.– 19

древнейший список: БАН 4. 5. 10, XIII в.– Пергаменные рукописи БАН СССР. Л., 1976. С. 34

ГИМ. Хлуд. № 35. Л. 178, кон. XIII – нач. XIV в.

РГБ. Рум. № 284. Л. 95 об., 1-я пол. XIV в.

Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 297 (2-я паг.)

ТОДРЛ. Т. 51. С. 211, 213

Л. 321 об.– 322 об.

ГИМ. Син. 319. Л. 223 об. – 250

Л. 222 об.– 234

ГИМ. Син. № 330 и РНБ. Соф. № 1136.

ср. изображение на печати – Лихачев Н. П. С. 47–48

ПСРЛ. Т. 18. С. 135

Книга хожений. С. 86, 97

древнейший список: БАН УССР. ДА / II. 581, рубеж XVI–XVII вв.; опубл.: Гудзий. С. 22–34

ГИМ. Син.гр. 437. Л. 208

Messan. Salvad. 27. Fol. 238r

РНБ. O. I. 58. Л. 120 об., XV в.

РНБ. Q.I.1007. Л. 145 об.

«Святителю Андрею, архиепископу Критскому (тропари, кондак и молитва)», — страница сайта «Псаломщик» —

Перевод Наталии Бахаревой. «Тропари и кондаки еллинстии. Иулий 1 — 10 (14 — 23). Источник — Ωρολογιον το μεγα. Αθηνα.» // Блог в ЖЖ пользователя Natalia Bakhareva —

Гимнография

Последование святого, включающее в себя канон Феофана 1-го плагального, т. е. 5-го, гласа, с акростихом «Humnois krotomen andrikois ton Andrean» (греч.– Песньми восплещем мужескими Андрея), а также корпус стихир 1-го гласа, помещенных в слав. печатной Минее, восходит ко времени действия Студийского устава и зафиксированы уже в Евергетидском Типиконе. Тропарь и корпус стихир свт. Андрея, помещенный в греческих печатных Минеях, отличны от аналогичных текстов слав. печатной Минеи. Кондак «Вострубив ясно божественная сладкопения», помещенный в современных греческой и славянской Минеях, встречается в патмосских, афонских и синайских Кондакарях XI–XII вв., а также в иерусалимском Кондакаре XIV в. .

В Великом каноне, читаемом в четверг 5-й седмицы Великого поста, в каждой из песен перед троичном, помещено по одному тропарю Андрея Критского.

Благодарность за спасение

Своим появлением храм обязан спасению в железнодорожной аварии у населенного пункта Борки в 1888 году всей императорской семьи. Именно в день почитания Андрея Критского шедший со скоростью около 70 км/ч состав неожиданно скатился с рельсов на насыпь и перевернулся. Несмотря на то, что количество жертв составило 21 человек, семейство Александра III в полном составе, включая 5 детей, не пострадало.

Это событие настолько потрясло сотрудников Экспедиции по изготовлению денег и ценных бумаг, что они решили на территории своего предприятия на собранные у рабочих (а их трудилось здесь около 4 тысяч человек) средства построить церковь в память о милости божьей. Однако пожертвованных около 32 тысяч рублей и полученных по подписке 36,5 тысячи не хватило, чтобы возвести отдельное здание на фабричном дворе, да и площадь самого двора была невелика. Поэтому академик архитектуры Карл Маевский создал проект для внутреннего размещения храма, предназначенного для одновременного нахождения там 1 500 верующих.

Это интересно: Храм святителя Алексия на Рогожской слободе: рассматриваем все нюансы

Сочинения

| Преподобный Андрей Критский |

Синаксаряхгомилетических

Ему бесспорно принадлежат Слова на Рождество Христово, Обрезание, Преображение, Благовещение, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм, Зачатие Пресвятой Богородицы, Успение, Воздвижение Честного Креста, Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, на дни памяти апостолов и евангелистов Луки и Иоанна Богослова, праведных Иоакима и Анны, святых бессребреников Космы и Дамиана, святителя Николая, преподобного Патапия, 10 мучеников, великомученика Георгия Победоносца; из цикла Триоди Постной и Цветной: на Недели мытаря и фарисея, мясопустную, сырную, ваий, на святую Четыредесятницу, о поклонении святым иконам, в Субботу Акафиста, на четверодневного Лазаря, на страдания Господа, на расслабленного, о Святом Духе.

Проповеди Андрея Критского написаны на аттическом диалекте, язык полон метафор и символов. По современному Типикону положено читать на утрене соответствующих праздников 3 Слова святителя на Рождество Богородицы, на Успение Богородицы и на Неделю ваий.

| Прп. Андрей Критский. Греческая икона |

ирмосовтропарейстихирканонакондак

Кроме Великого канона Андрею Критскому принадлежат каноны на главные византийские церковные праздники, большинство из них включено в состав современных богослужебных книг: каноны на Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Благовещение, Неделю ваий, Пасху, Преображение, Рождество Пресвятой Богородицы, Зачатие святой Анны, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение главы Иоанна Предтечи, на дни памяти святых Маккавеев, поклонения веригам апостола Петра, святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста и на день обретения его мощей, великомученика Георгия, мученика Кодрата, святителя Игнатия Богоносца, святой Феклы, святителя Николая, святого Патапия, а также каноны, трипеснцы, четверопеснец и самогласные стихиры на многие дни цикла Постной и Цветной Триоди (например, трипеснцы и четверопеснец Страстной седмицы, канон Пасхи, ныне не печатающийся в богослужебных книгах, и др.). Канон Успения Пресвятой Богородицы, по Евергетидскому Уставу (XII в.) положенный на предпразднство Успения, сохранился только в славянских списках . Известно около 70 канонов, приписываемых Андрею Критскому.

Отличительные черты канонов Андрея Критского: отсутствие акростиха, наличие второй песни, число тропарей песни обычно больше четырех, песнь может иметь два ирмоса.

В византийских календарях память Андрея Критского указывается 29 апреля, 4 мая, 4 июня и 4 июля. Под 29 апреля она зафиксирована в Евангелиях XI–XII веков константинопольского происхождения , под 4 мая – только в Типиконе Великой церкви X века ; под 4 июня — в Синаксаре Константинопольской церкви X века и Типиконе Великой церкви X века ; под 4 июля – в большинстве греческих календарей: Типиконе Великой церкви X века , во всех редакциях Студийского и Иерусалимского уставов, Минологии Василия II , Стишных синаксарях Христофора Митилинского XI века и Феодора Продрома начала XII века .

История

История постройки церкви Андрея Критского приручена к интересному событию, связанному с царской семьей. 17 октября 1888 года произошла авария на железнодорожных путях. В поезде ехала вся семья Романовых вместе с императором Александром III. Неожиданно послышался ужасный шум и стало очевидно, что поезд падает, он сошел с рельсов на скорости в 70 км/ч. Казалось, что гибель царской семьи неизбежна, но чудом стала их невредимость. Все отделались лишь легким испугом и парой царапин, хотя при катастрофе погиб 21 человек.

Храм преподобномученика Андрея Критского, Санкт-Петербург

17 октября — это день памяти Андрея Критского. Именно в честь него позже и был возведен одноименный храм.

Стоит знать! Андрей Критский — выдающийся христианский богослов, автор духовных песен и гимнов, а также проповедник. Стал архиепископом на острове Крит, в честь чего потом и получил такое имя. Проповедник был канонизирован в лике святителя. Именно Андрей Критский написал «Великое покаяние канону».

Это событие сильно удивило сотрудников Экспедиции, связанной с созданием бумаг и денег. Тогда было принято решение построить храм, который вечно будет нести в своих стенах память о тех событиях. Эти события более подробно стали развиваться уже в 1891 году.

Церковь было решено возводить во дворе фабрики. Был объявлен специальный сбор со всех рабочих, коих было более 4 тысяч. По его результатам было собрано 36 тысяч рублей, плюс пожертвования в размере 32 тысяч. Однако этого оказалось мало, да и двор не совсем подходил для постройки храма.

Тогда, согласно проекту Карла Моевского, было решено создать внутренний храм, который мог разместить в себе 1500 человек. Работы начались 15 августа 1891 года. Уже 26 августа 1892 был назначен первый настоятель церкви, которым стал Философ Орнатский.

Храм продолжал свою деятельность вплоть до 1923 года. Тогда советское руководство решило его закрыть, а в здании организовать сначала общежитие для рабочих фабрики, а потом клуб. В небольшой, рядом расположенной часовне организовали медпункт.

Храмовый образ над входом в церковь Андрея Критского

Прошло много лет и в день памяти того же Андрея Критского в 1998 году в этом храме прошел первый за последние десятилетия молебен.

Литература

- BHG, N 113–114c;

- Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Кушелевым-Безбородко / Под ред. Н. Костомарова. СПб., 1860. С. 415–417;

- Papadopoulos-Kerameus. Analekta. T. 5. S. 169–179;

- ЖСв. Июль. С. 69–72;

- Лопарев Х. Описание некоторых греческих житий святых, III: Житие св. Андрея Критского // ВВ. 1897. Т. 4. С. 345–348;

- Latysev. Menolog. Fasc. 2. P. 136–137;

- Гудзий Н. К. К легендам об Иуде предателе и Андрее Критском // РФВ. 1915. № 1;

- Лихачев Н. П. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Л., 1928;

- Книга хожений: Зап. рус. путешественников XI–XV вв. М., 1984;

- Минея (МП). Июль. Ч. 1. С. 248–261;

- Повесть об Андрее Критском // ПЛДР: XVII в. М., 1988. Кн. 1. С. 270–274, 640–641;

- Белоброва О. А. Андрей Критский в древнерусской литературе // ТОДРЛ. 1999. Т. 51. С. 215–220.

- Филарет (Гумилевский). Историческое учение об отцах Церкви. СПб., 1859;

- Петров Н. О. О происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога (иноземные источники). К., 1875;

- Веселовский А. Н. Андрей Критский в легенде о кровосмесителе и сказание об апостоле Андрее // ЖМНП. 1885. Т. 239. № 6. С. 231–237;

- Драгоманов М. П. Славяньските преправки на Едиповата история. София, 1891;

- Пономарев А. Андрей, архиепископ Критский, св. // ПБЭ. Т. 1. Стб. 765–769;

- Heisenberg A. Ein jambisches Gedicht d. Andreas v. Kreta // BZ. 1901. Bd. 10. S. 505–514;

- Vailhe S. Saint Andre de Crete // EO. 1901/02. T. 5. P. 378–387;

- М-ов П. Св. Андрей Критский как церковный песнописец // Олонецкие ЕВ. 1902. № 4. С. 143–149; № 5. С. 181–187; № 6. С. 221–226; № 7. С. 276–279; № 8. С. 299–302; № 9. С. 330–334;

- Рождественский М. Св. Андрей Критский как церковный песнописец // Странник. 1902. Март. С. 447–472. Июнь. С. 1136–1141;

- Филарет. Песнопевцы. С. 195–200;

- Petit L. Andre de Crete // DACL. T. 1. Col. 2034–2041;

- Колокольников М., свящ. Великий «канон» св. Андрея Критского и его совр. значение // Странник. 1909. № 2. С. 192–206;

- Карабинов И. Постная Триодь. СПб., 1910. С. 98–107;

- Mercenier E. A propos d’Andre de Crete // Tome commemoratif du millenaire de la Bibliotheque Patrarcale d’Alexandrie. Alexandrie, 1953. P. 170–178;

- Sanz P. Ein Fragment eines neuen Kanon d. Andreas v. Kreta // JOBG. 1955. Bd. 4. S. 1–11;

- Тодоров Т. Св. Андрей Критский – великий песнописец // Церковен вестник. София, 1961. № 6;

- Будовниц И. У. Словарь русcкой, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII в. М., 1962. С. 76, 298;

- Сарафанова (Демкова) Н. С. Произведения древнерусской письменности в сочинениях Аввакума // ТОДРЛ. 1962. Т. 18. С. 335;

- Shiro G. Caratteristiche dei canoni di Andrea Cretese: Studi su alcune composizioni inediti del melode // Krhtik Cronik. 1963. T. 15–16. S. 113–138;

- Richard M. Le commentaire du Grand Canon d’ Andre de Crete par Acace le Sabaïte // EEBS. 1965. T. 34. S. 304–311;

- Талин В. Святый Андрей, пастырь Критский, и его Великий покаянный канон // ЖМП. 1968. № 2. С. 65–72;

- Рябцев А. Великий канон – школа покаяния (этюд) // Там же. 1969. № 3. С. 71–76;

- Процюк Ю., прот. Наука покаяння у Великому канонi св. Андрея Критського. Львiв, 1972. Ðêï.;

- Szoverffy. Hymnography. Vol. 2. P. 6–10;

- Древнерусское шитье XV–XVIII в. в собрании Гос. Русского музея: Кат. выст. / Сост. и авт. ст. Л. Д. Лихачева. Л., 1980;

- Климова М. Н. Опыт текстологии Повести об Андрее Критском // Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосиб., 1982. С. 46–61;

- она же. Повесть об Андрее Критском и фольклор (некоторые аспекты сопоставительного анализа) // Рукописная традиция XVI–XIX веков на востоке России. М., 1983. С. 27–39;

- НКС. Т. 3. С. 512–513;

- Правдолюбов С., протод. Великий канон св. Андрея Критского: История. Поэтика. Богословие: Магист. дис. / МДА. М., 1987. Т. 1–2 ;

- Шварц Е. М. Новгородские рукописи XV в.: Кодикол. исслед. ркп. Софийско-Новгородского собр. Гос. Публичной б-ки. М.; Л., 1989. С. 29;

- Власова О. М. Древнерусское искусство в коллекциях Пермской гос. Художественной галереи // ПКНО, 1992. М., 1993;

Литература по иконографии

- Ерминия ДФ. С. 160, 175;

- Detzel. Bd. 2. S. 64;

- Большаков. Подлинник иконописный. С. 39, 112;

- Millet, Frolow. Vol. 3. Tab. 32:3, 106:1, 107:2;

- Skrobucha H. Katalog Ikonenmuseum Recklinghausen. Recklinghausen, 1968. № 266;

- Knoben U. // LCI. Bd. 5. Sp. 156;

- Миjовиz. Менолог. С. 191, 280, 301, 373;

- Правдолюбов С., прот. Великий канон св. Андрея Критского: Магист. дис. Т. 1. Л. 3; Т. 2. Л. 2, 215;

- Власова О. М. Древнерусское искусство в коллекциях Пермской гос. художественной галереи// ПКНО, 1992. М., 1993;

- Сорок сороков. Т. 2. C. 483, № 87;

- Евсеева. Афонская книга. С. 315, № 167;

- Белоброва О. А. Андрей Критский в древнерусской литературе и искусстве // ТОДРЛ. Т. 51. С. 206–220. Ил. 208;

- Христианские реликвии. С. 30, 134–136, 177–180.

История Князь-Владимирского собора

Историю храма принято отсчитывать с момента закладки в 1708 г. деревянной церкви св. Николы на Мокруше. Мокрушей назывался низинный, периодически затопляемый район первых городских кварталов Петербурга, расположенных к западу от Петропавловской крепости. В 1717 г. церковь св. Николы сменил мазанковый храм, имевший три престола, главный из которых был освящен в честь Успения Богородицы, а боковые приделы — получили имена Никольский и Предтеченский. В 1719—1724 гг. в соборе молился Петр Великий. В 1740 г. по указу Анны Иоановны на замену деревянному Успенскому собору начали закладку нового, каменного храма. Однако, дворцовые перевороты и другие исторические события помешали строительству. Только в 1765 г. во времена Екатерины Великой вновь вернулись к незавершенному проекту.

По новому замыслу, храм должен был стать пятиглавым, в подражание Успенскому собору Московского Кремля. Первоначальный вариант был одноглавым, таким же как в соседний собор Петропавловской крепости. Выбор пал на проект итальянского архитектора Антонио Ринальди, который взялся достраивать храм и завершил черновое строительство к 1772 г.

Monoklon

Сройка снова прервалась на несколько лет, и заканчивал возведение церкви и ее отделку архитектор И. Е. Старов. 1 октября 1789 г. собор был освящен под новым именем — вместо Успенского, он получил имя Князь-Владимирского. Причиной такого изменения стали важные исторические победы на южных рубежах Российской империи. Именно в это время в составе Российской империи появляется Таврическая губерния на месте Крымского ханства, а в Петербурге архитектор И. Е. Старов строит Таврический дворец.

Успешные военные действия в Причерноморье и в Крыму оживили историческую память о князе Владимире, принявшем христианство и породнившемся с Византийским монаршим домом. Исторические параллели с деяниями князя Владимира создали символическую ауру преемственности отечественной истории. В эти же годы императрицей был учрежден орден Святого равноапостольного князя Владимира четырех степеней.

Екатерина Борисова